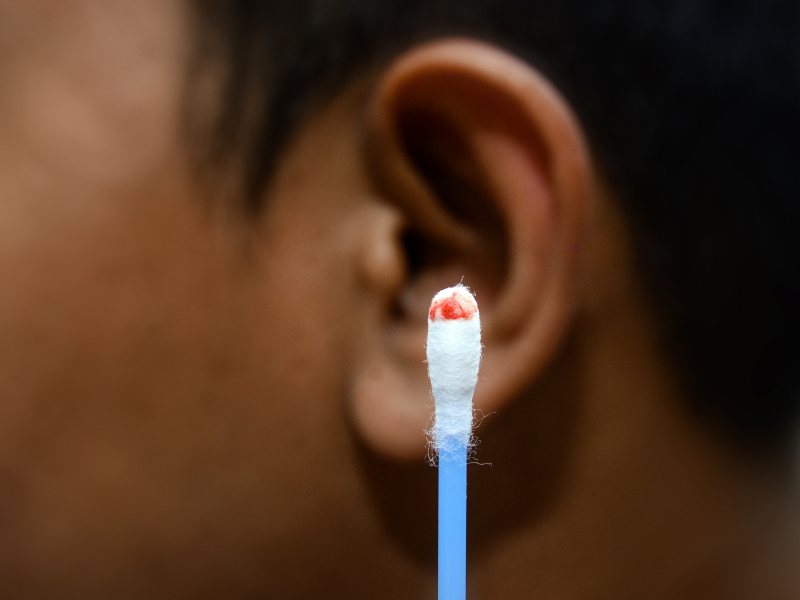

媽媽幫孩子掏耳垢,專家:別亂挖,小心挖出問題!

頭靠在媽媽大腿上,斜著臉,讓媽媽掏耳垢,這是許多人童年愉快的記憶,不過,耳鼻喉科醫師提醒,棉花棒或挖耳勺掏耳垢,容易讓耳垢阻塞耳道,甚至刺傷鼓膜,如果常感到耳屎很多,可以定期至耳鼻喉科清潔。

耳垢有保護耳朵以及殺菌效果

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師林志勳指出,耳屎又名「耳垢」,主成由外耳道腺體(皮脂腺及耳蠟腺)的分泌物和外耳道皮(皮膚死掉的角質細胞自然脫落)所構成。

事實上,耳垢具有保護耳朵、殺菌等效果,位於外耳道的毛髮及表皮上,可抵擋外來細菌、黴菌、灰塵,甚至是蟲子等外來物質的干擾,讓外來物質長驅直入至耳道深處。

林志勳表示,耳垢可分為乾性和濕性,台灣民眾濕性耳垢比率為20%,日本人濕性耳垢比率較低,約16%。白人濕性耳垢比率則高達90%,黑人濕性耳垢比率更高,達99.5%。

清潔耳垢恐造成反效果,越清越多

一般來說,耳朵油質分泌較多者容易產生濕性耳垢,不過,大部分的耳垢是不需要清潔,因為外耳道有自動清潔的功能,使耳屎由內往外慢慢輸送出去。

林志勳指出,除非是過多的耳垢導致了健康問題,否則不建議清理耳垢,因為經常清除耳垢,耳垢反而愈來愈多,還可能刮傷耳道,因此,美國耳鼻喉學會就不建議清除耳垢。

很多民眾習慣用棉花棒掏耳垢,容易將耳垢推得更深,造成耳垢堆積成硬塊、阻塞耳道,林志勳不建議使用棉花棒清除耳垢,也不可使用挖耳勺,以免刺傷耳膜,甚至鼓膜穿孔。

林志勳建議,如耳垢過多而導致不適時,應向耳鼻喉科醫師求助,以專業工具清除耳垢。如果真的忍不住想清耳垢,儘量使用柔軟的器具清除,小心不要挖得太深、太用力。