4歲兒馬凡氏症過世,42歲媽媽好不容易試管再懷孕,產檢後還是忍痛引產

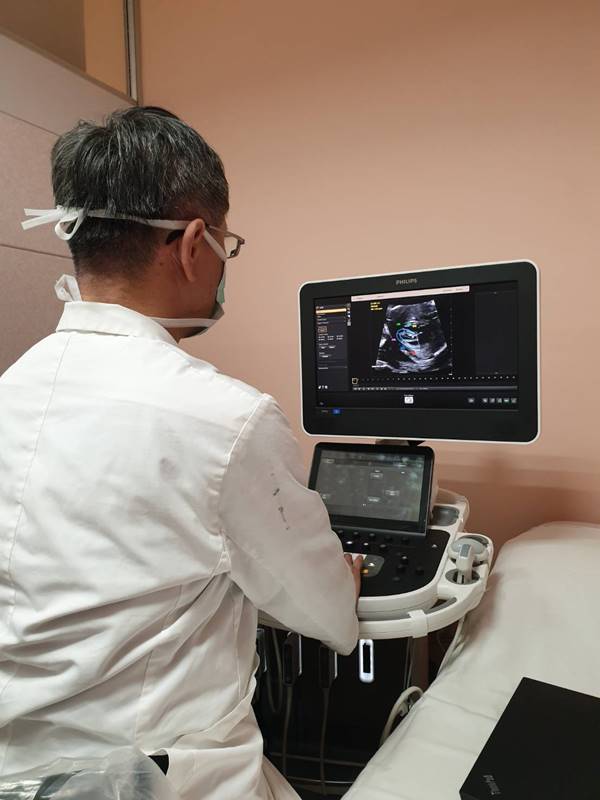

(示意圖/臺中榮民總醫院提供)

兩次懷孕都是一樣結果,媽媽心碎

做父母的,只要孩子健康平安,就是福氣。台中一位媽媽,兒子出生後患有馬凡氏樣表徵,4歲時不敵病魔,因為肺炎及呼吸衰竭過世,讓她心碎與難過。42歲接受試管嬰兒療程後,終於再度懷孕,為了避免胎兒出現前一胎的情形,她提早接受超音波及基因檢查,沒想到竟又是馬凡氏症。

臺中榮民總醫院優生遺傳學科主任曾振志表示,超音波下發現長骨較長、蜘蛛樣趾、拇指徵象等典型表現,加上主動脈弓較為曲折且管徑較寬,透過羊水基因檢查後,確診馬凡氏症,發現FBN1基因突變。

媽媽、爸爸與醫師經過討論後,決定忍痛引產。

曾振志醫師說明,終止妊娠後,媽媽接受血液檢查,爸爸也接受精液檢查,結果出爐,「並未發現突變基因,夫妻雙方也沒有任何相關表徵、眼睛或心臟異常。甚至將六年前保存下來的心臟切片進行同一突變基因的掃瞄,發現沒有相同點位的突變。」

透過這個案例,曾振志醫師指出:「我們知道超音波和染色體基因檢驗在產前診斷的角色以外,診斷後進一步的諮詢和分析,以及下一次懷孕的準備,更是重要的課題。」(延伸閱讀:嬰幼兒常見遺傳疾病)

(曾振志醫師執行超音波檢查)

NIPS不能取代超音波

產前檢查,包含:抽血檢驗、羊膜穿刺、內診及超音波檢查等,曾振志醫師強調,非侵入性母血檢查(NIPS)雖能提高染色體、基因異常的偵測率,卻無法取代超音波的角色,「原因在於結構異常的胎兒不一定有染色體或基因的問題,而約一成多的結構異常胎兒可能於初期的篩檢未被檢出異常。」

所以,每個產前檢查的項目都是重要的,而產前檢查的目的也是為了及早診斷,於諮詢討論後及早決定處置方向。

透過超音波看到胎兒影像,提升爸爸參與感

產前超音波,除了確認週數和胎兒數、監測胎兒生長狀況和診斷結構或相關染色體基因異常,曾振志醫師指出,更重要的是,「可以親眼看到胎兒的影像,對於多數的準父母來說是愉悅且正向的體驗,不只增加前來產檢的意願,提升先生的參與感!」

對於戒除產婦原先的不良習慣也有幫助,例如:抽菸及喝酒。此外,也會增加與胎兒的連結,有助於產後母胎的互動和孩童的發展。

高階超音波檢查更精準

至於高階超音波(高層次超音波),更有助於先天異常的產前診斷和侵入性的胎兒治療。高階超音波除了可以提供3D及4D的影像重組,還可以評估功能性的變化,針對胎兒生長遲滯、血流的量測更為精準,這些都是產前診斷後,諮詢與追蹤的重要依據。

曾振志醫師認為,雖然仍有許多疾病是難以產前診斷出來的,或是在診斷後的諮詢和決定處置方向上遇到了困難,仍鼓勵準媽媽們與醫療團隊多討論,重視每次的產檢和相關檢查,充分準備地迎接寶貝的到來。

(推薦閱讀:9歲童咳嗽幾週、沒發燒,送急診竟左肺全白!「媽媽,孩子裡面有東西。」醫師這句話,讓她的世界毀壞)

(推薦閱讀:疫情產檢不焦慮,烏烏醫師:產檢次數多寡與胎兒健康不是正相關!深入瞭解產檢,當位不焦慮的孕婦才是正確方向!)