同理心是與生俱來的嗎?幼兒同理藏在這4個細節裡

嬰兒們在月子中心育嬰室裡此起彼落地大哭

看見新生兒嘟嘴皺眉大哭,

年幼的孩子一臉憂慮的湊上前,跟著一起哭……

家裡的寶貝在你受傷或展現難過情緒時,

湊到身邊為你貼上ok蹦,或給你一個大大的擁抱

這些在生活中可以觀察到的現象,都是「同理心」的表露-是一種感同身受且能夠關懷他人的能力。

特別的是,幼兒在生活中,或哭鬧、或安慰,都可能是源自他們對於他人情緒或狀態的「同理」。然而,即便孩子的同理心是天生的,卻也相當仰賴後天的持續培養與練習。

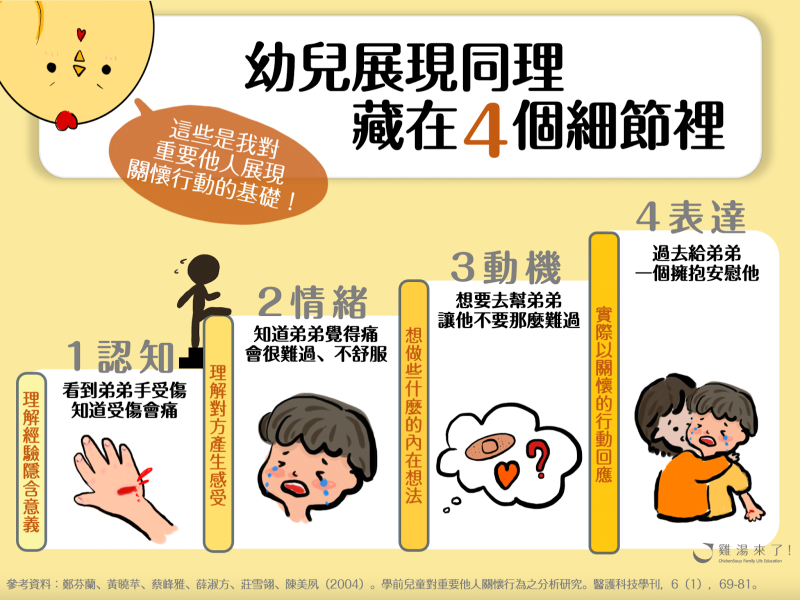

發現孩子的同理小火花,藏在關懷行為的4個面向

國內研究發現,同理心是「孩子對重要他人展現關懷行為」的基礎,也就是說,孩子需要先對他人處境感同身受,才能有所行動。

因此,我們可以從孩子平常表露關懷的「具體行為」中,窺見孩子抽象的同理心長什麼樣子。

孩子的關懷行為通常包含四個重要的面向,分別是:認知、情緒、動機與表達,這些過程都將幫助孩子思考與決定如何對他人展現關懷的行動。以「弟弟受傷了」為例,我們可以從以下4大面向來觀察孩子同理心的表露痕跡:

面向1 認知|孩子是否理解對方經驗所隱含的意義

看見弟弟受傷時的表情,能清楚分辨這是「困難訊息」、了解對方痛苦、害怕的感受。

同時,會試著從過去的經驗中找出適合的解決方法。如:看見弟弟受傷的手,難受的表情,知道受傷會痛,想起之前受傷時媽媽曾經拿藥幫自己擦,因此產生「可以拿藥給弟弟擦」的想法。

面向2 情緒|理解對方因事件產生的感受

關心弟弟受傷的情況時,可能表現出「覺得難過」、「不快樂的感覺」、「覺得很心疼」、「會很擔心」等感同身受的情緒。

如:看見弟弟因為受傷哭得好傷心,知道弟弟痛了會很難過很不舒服,自己也覺得難過,甚至跟著哭了起來。

面向3 動機|想要做些什麼的內在想法

看見弟弟因為受傷感到痛苦時,會「想要」或「願意」為對方做些什麼,激發出主動關懷或幫助他人的意願和想法,而這也成為接下來具體行動的能量。

如:弟弟一直哭,應該是因為腳流血了覺得很痛,我想要幫忙他,去拿藥給他擦,這樣痛痛就會飛走了。

面向4 表達|實際回應事件的行動

孩子的表達包括了「安慰的話語」或「實際的行動」,像是詢問「怎麼了」並告訴對方「不哭不哭」,來試圖安撫對方的情緒反應。

有些時候,則會直接採取行動,像是「對著傷口吹一吹,幫弟弟呼呼擦藥」、「摸摸弟弟的頭安慰他」,或者尋求第三方的幫助,像是「告訴媽媽弟弟受傷了」。

當孩子經歷上面的心理歷程,可能代表他們已擁有了同理心的雛形與表現關懷的能力。

同理心,讓孩子看世界的方式不一樣了

當孩子們展現出同理心時,不只是站在別人的角度思考,也代表他們正在經歷與感受會讓自己難受的情緒(感同),並如文章一開始的影片,與對方一起待在洞裡(身受)。

隨著年齡增長,孩子所擁有的認知與分辨情緒的能力,可以幫助他們累積「改變觀點」的能量,也就是:思考一件事時,不只從自己的角度出發,而是真正理解每個人會因為成長的環境、看事情的角度不同,而產生截然不同且多元的想法。

若能抱持著彈性包容的心態看待多元的觀點,不僅能讓孩子更好地分辨他人的情緒,也能幫助孩子養成不隨意評斷/批評別人的良好溝通習慣。

一旦孩子出現「想要幫助他人」、「想讓情況變好」的想法,便有機會說出關心的話語、實際表現關懷的行動,代表孩子渴望與對方一起感受、拉近彼此間的關係。

家庭與校園,都是孩子同理心的培養皿

在少子化的背景下,孩子缺少成長過程中與手足相處互動與協調的機會,容易使其關懷他人的能力下降,產生同理心衰退的現象。

即便我們有機會培養出獨立自信且聰明的下一代,卻不知道如何引導他們成為保有同理心的人,在他們背負著龐大壓力的同時,可能也不小心成為最自我中心的人。

身為家長、老師或其他關心兒童學習成長者,我們該如何幫助孩子提升關心他人的能力呢?「引導」孩子「怎麼」做,並配合孩子「不同發展階段」創造「練習」的機會,都將是重要的關鍵!

大人的示範,是孩子同理心學習的養分

想像同理心是一顆種子,孩子關懷他人的行為則是初萌發的嫩芽,種子若要順利萌芽,需要有適宜的生長環境與照顧。

大人若能在孩子學前發展階段提供較多的關懷行為,不僅能讓孩子感受同理心的影響力,也提供好的「楷模」示範,讓孩子學習模仿的關懷行為。更重要的是,善用各種機會教育,給予孩子同理心學習的情境與引導。

創造同理心學習的「機會」與「環境」

同理心像是個神秘空間,如文章一開始影片中小熊得試圖進入狐狸朋友的「心洞」,才能順利和對方「連上線」。

也就是說,孩子得進入別人的角色「空間」(把自己放進別人的鞋子裡思考),才能了解、體會與分享別人的想法或經驗感受。這樣的過程相當不容易,我們得適時提醒自己-孩子同理心的培養,是需要時間學習和練習的!

針對處在不同生長階段的同理心種子,需給予條件合適的陽光、水與養分,才能幫助它順利萌芽、開花結果。隨著年紀增加,孩子的認知發展愈完整,愈能表現出更多元、更適當的同理心與關懷行為!