憂鬱症恐成為兒少最新的「國民病」!「全台兒少心理健康大調查」發現,自殺已成為6~12歲國小學生第六大死因

最新調查公布,13~15歲診斷為憂鬱症與焦慮症比例正快速成長,憂鬱症在國小身心症患者已占10%,到了高中更超過一半。憂鬱症恐成兒少最新的「國民病」。不僅如此,根據衛生福利部最新統計,自殺已成為6~12歲國小學生第六大死因;2009年至2023年,14歲以下兒少自殺通報人次從208人次,躍升至3,365人次,15年來成長16倍。

究竟,我們孩子的身心怎麼了?4月23日為「世界嬰兒兒童青少年精神衛生日」(簡稱WICAMHD),有鑑於35%的心理疾病在14歲前已經開始發展,而兒少心理疾病在診斷、症狀表現、尋求幫助的途徑、危險與保護因子,以及所面臨的污名化情形都與成年人有所不同。

台灣兒童青少年精神醫學會也攜手國內非營利兒少媒體《少年報導者》,特別在今天發表針對全台兒童心智科醫師、國中小學生的兩項大型兒少心理健康調查和研究,呼籲全球關注兒少心理健康議題。。

新世代混沌少年,憂鬱、自傷急速增加

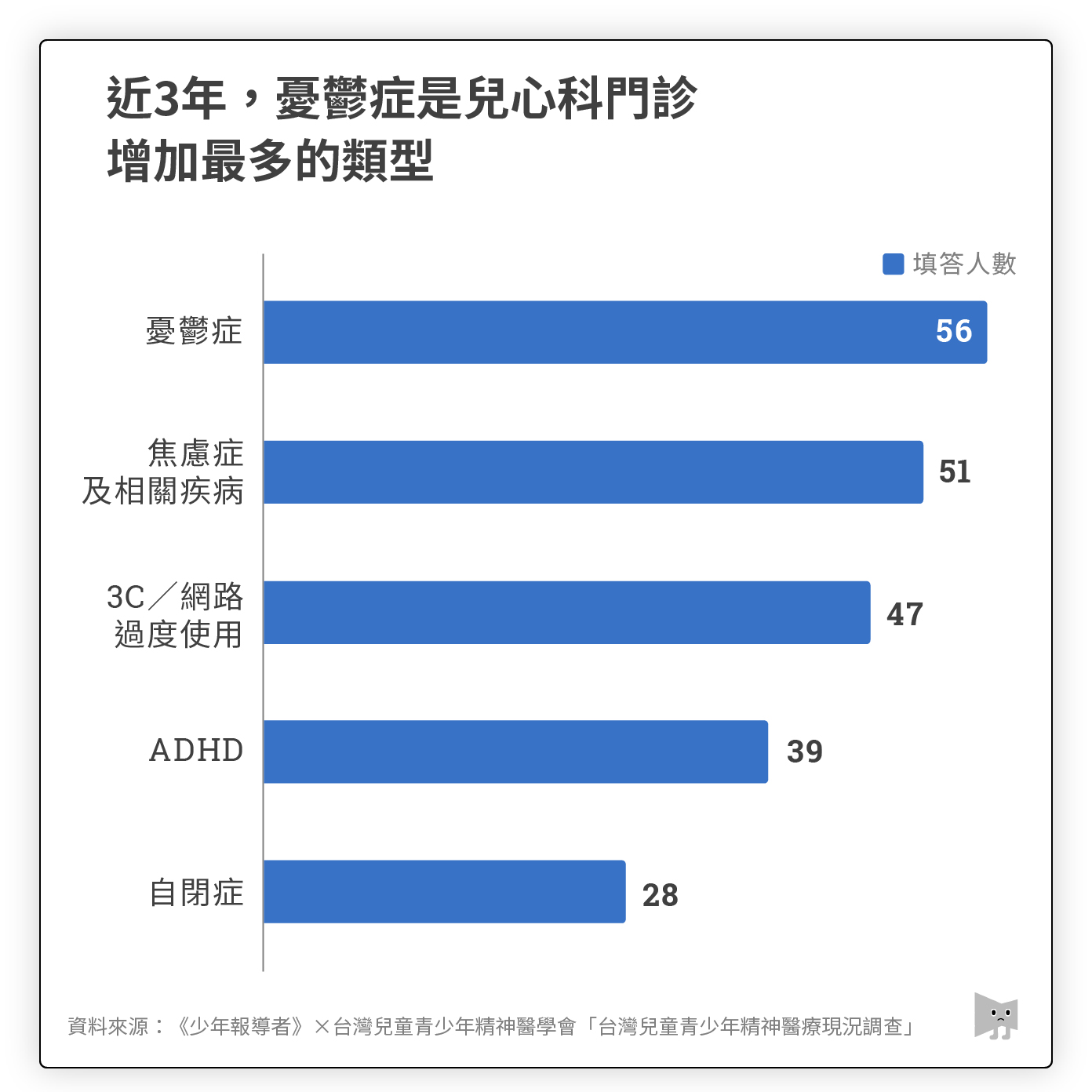

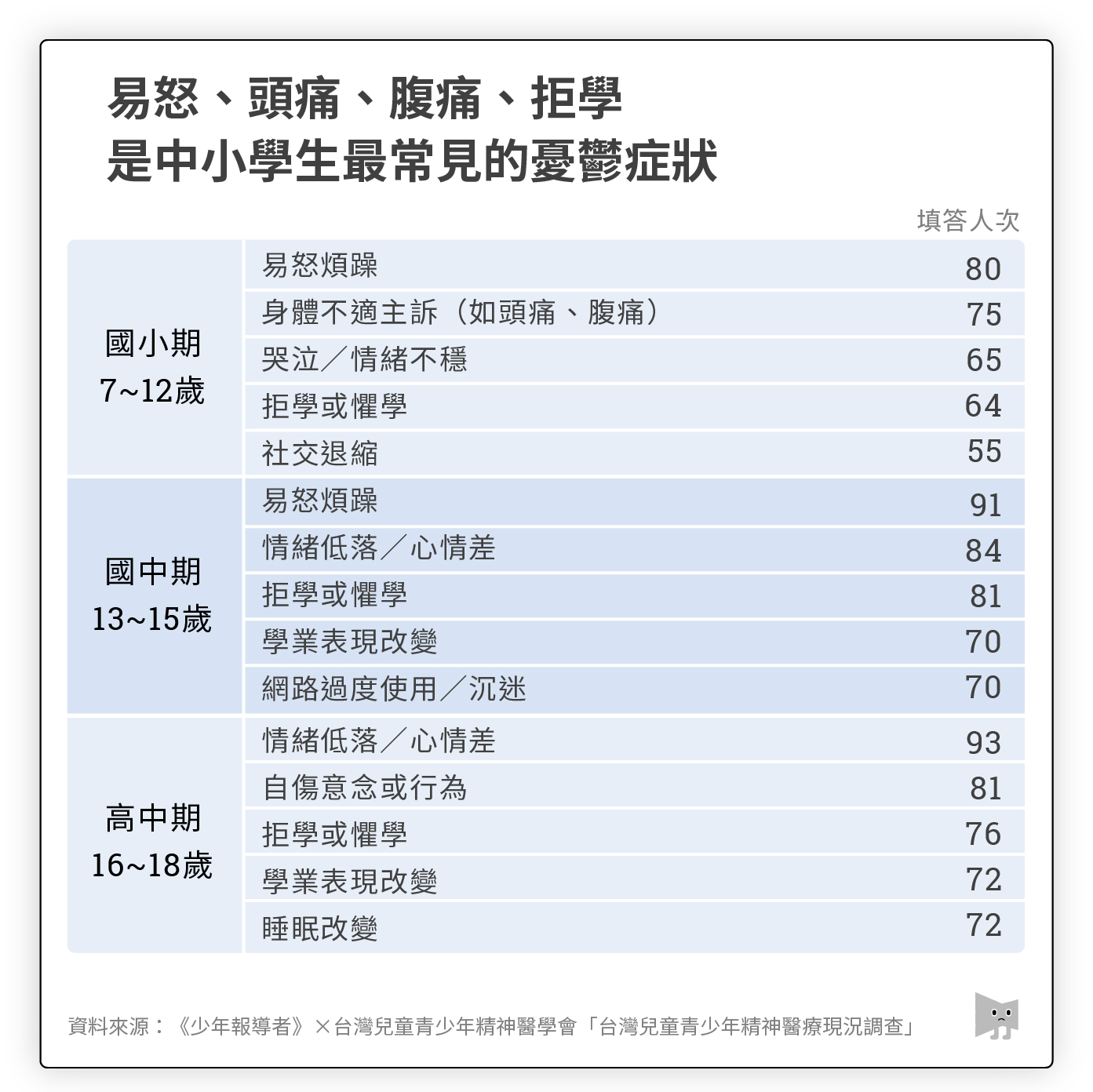

根據兩項調查有著重要發現。兒心科醫師的調查顯示,注意力不足過動症(ADHD)、自閉症、學習障礙等先天性因素較高的情緒障礙,雖然仍是兒少到兒心科就診主要的原因,不過盛行率持平;但和環境互動與環境誘發有關的兒少憂鬱症、焦慮症等快速成長,已成為全台兒心科醫師門診成長率第一名的診斷類別。

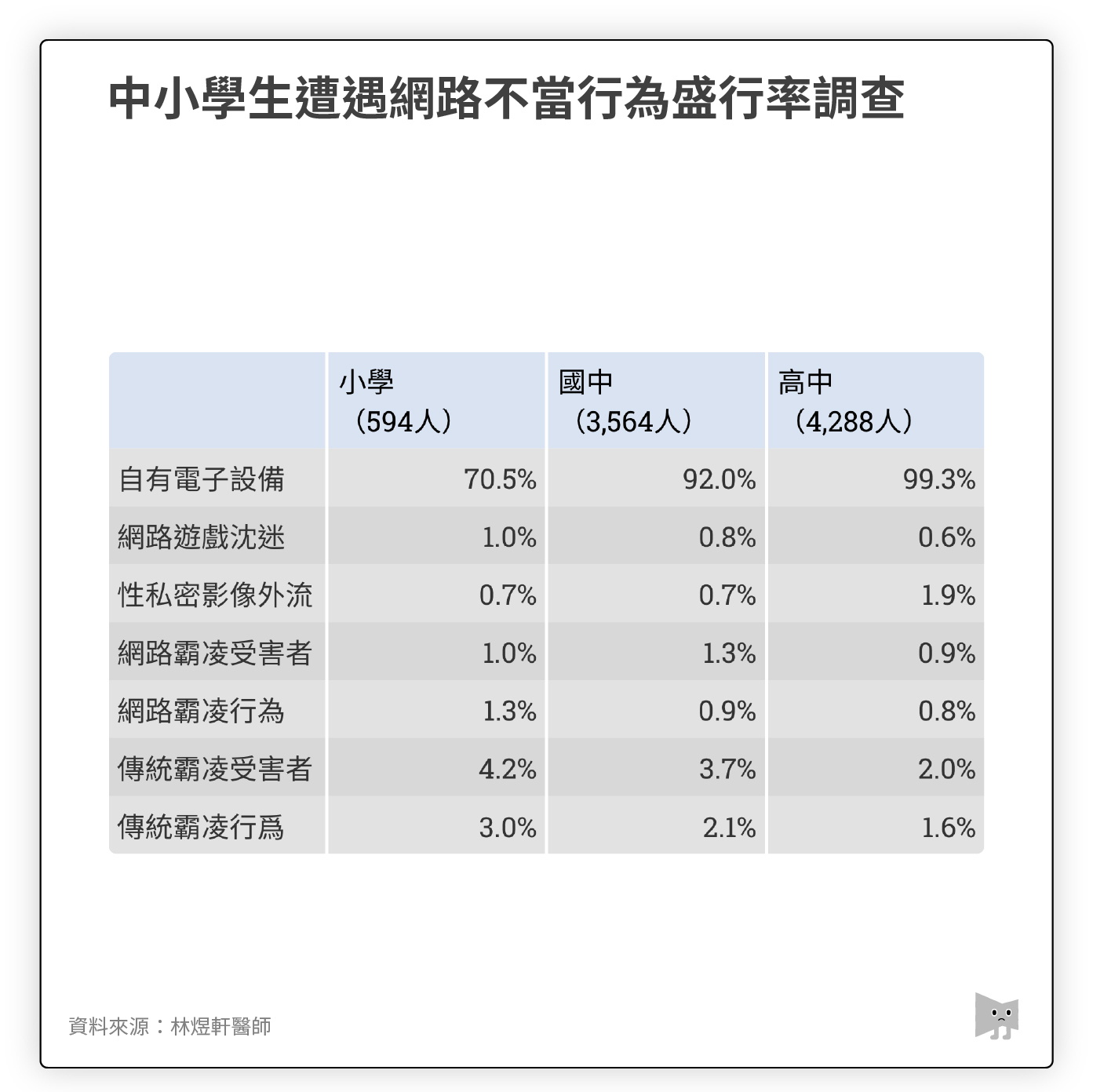

而確診憂鬱症的孩子,從國小開始就有自殺和自傷意念。另一項由國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒,主責的中小學網路行為研究中則顯示,性私密影像外流、網路霸凌及霸凌加害者、網路遊戲成癮問題,是增加兒少自傷風險的重要關鍵,而這些網路不當行為在台灣兒童及青少年族群盛行率都很高。

早一步重視心理上的困難,將大幅降低未來隱憂

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出,從兒童轉換到大人的青少年階段,身體快速成長,腦神經連結成熟定型也是在這時,若能早一步重視兒少心理上的困難,將可大幅降低日後合併物質濫用或人格疾患,以及成年後失能的風險。

政府也應該更重視這股全球席捲而來的兒少身心風暴,成立跨部會、跨專業的單位,強化社政、衛政、教育等各部門的網路與資源連結,投注更多的資源才是。